Violência sexual: avanço ou simbolismo?

A Lei 15.160/25, sancionada em julho, representa um momento de inflexão no ordenamento jurídico brasileiro em relação à forma como o Estado responde aos crimes de violência sexual contra mulheres. Ao modificar os artigos 65 e 115 do Código Penal, a norma retirou de cena uma possibilidade que há décadas beneficiava agressores: a redução da pena ou do prazo prescricional em razão da idade do autor dos fatos, quando este fosse menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos no momento da sentença. Essa mudança, embora pontual, revela-se carregada de significado. O Código Penal de 1940, ainda vigente com suas inúmeras reformas, sempre previu circunstâncias atenuantes automáticas ligadas à idade. A justificativa histórica era a de que a juventude e a senilidade implicariam menor capacidade de compreensão da ilicitude ou menor potencial ofensivo da conduta, devendo o Estado tratar com mais indulgência esses grupos etários. Contudo, quando transpostos para crimes sexuais contra mulheres, tais institutos produziam uma consequência perversa: diminuíam a resposta penal justamente em situações em que a violência atinge um dos bens jurídicos mais sensíveis e protegidos pelo Direito — a dignidade sexual. Do ponto de vista técnico, a lei excepciona a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, e da redução prescricional do artigo 115 do Código Penal. Com isso, o legislador optou por afirmar que a idade do agressor não pode ser levada em conta para diminuir a gravidade da resposta estatal em casos de violência sexual contra a mulher. A medida encontra respaldo na Constituição, especialmente no artigo 226, § 8º, que impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações de gênero. Ao retirar um privilégio legal que favorecia exclusivamente o agressor, a nova lei busca reforçar a proteção integral da vítima e dar concretude a esses princípios constitucionais. A norma também se harmoniza com compromissos internacionais firmados pelo Brasil, como a Convenção Interamericana de Belém do Pará, que exige dos Estados signatários a adoção de políticas legislativas, administrativas e judiciais destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. O impacto social da mudança é igualmente relevante. O Brasil figura entre os países com maiores índices de violência sexual do mundo. Segundo dados oficiais, em 2024 foram registrados mais de 71 mil casos de estupro, média de 196 por dia. Esses números, já alarmantes, não refletem a totalidade do problema, dada a altíssima taxa de subnotificação desse tipo de crime, muitas vezes envolto em silêncio e medo. Todavia, não se deve perder de vista que o Direito Penal, embora importante, não é panaceia. A retirada das atenuantes e da redução prescricional representa um avanço, mas está longe de resolver, por si só, o problema da violência sexual. Assim, a inaugura um novo capítulo na proteção penal das mulheres, mas deve ser lida como ponto de partida, não de chegada. A verdadeira vitória virá quando o sistema jurídico, aliado a políticas públicas eficazes, conseguir não apenas punir os agressores, mas prevenir que tais crimes ocorram, garantindo às mulheres brasileiras uma vida plena, livre e segura. . Baixe aqui o artigo publicado em 02/09/2025 acessar pdf do jornal acessar pdf do jornal

Conheça um pouco

mais sobre os casos de repercusão :

Caso Alcides Pereira de Andrade: Trágica História de Legítima Defesa

Caso Ana Dalva Garcia: Traição Mortal - Sobrinho Estupra e Mata Tia Idosa

Caso Débora Medina Pires: A Triste História de uma Jovem Agredida e Assassinada pelo Companheiro

Caso Débora Medina Pires: A Triste História de uma Jovem Agredida e Assassinada pelo Companheiro

Caso Denise Quioca: O Trágico Assassinato de uma Delegada por Ciúmes de Ex-Namorado

Caso Dilton Ribeiro: Injusta Provocação - A Fatalidade no Relacionamento

Caso Edson Aires: Lealdade Quebrada - O Assassinato do Policial pela Mão de Colega de Instituição

Caso Ewerton de Castro Nogueira: Balada de Terror - A Trágica História de um Jovem Espancado até a Morte

Caso Fábio Alexandre Maisel Costa: Jovem Assassinado Cruelmente

Edson Aires -

Júri - Assistente de acusação

Ewerton de Castro Nogueira -

Júri - assistente de acusação

Fábio Alexandre Maisel Costa –

Júri – Assistente de acusação

Gabriela Regattieri Chermont -

Júri - Assistente de acusação

Caso Gabriela Regattieri Chermont: O Trágico Destino da Jovem Assassinada pelo Namorado

Caso Henry Borel: Lar de Terror - Criança Torturada e Assassinada pelo Padrasto com o Consentimento da Mãe”

Caso Maira Cintra Soares: Ganância Mortal - o Pai que Sacrificou a Filha por Interesses Financeiros

Caso Nicollas Maciel Franco: O Filho Espancado e Lançado ao Rio pelo Pai"

Caso Rafael Paz Siqueira: Jovem Assassinado por Marido Ciumento de Colega de Profissão

Caso Tecilda Nilsan Nunes Góes: Bombons envenenados

Caso Paulo Guilherme da Costa Macedo: Jovem Assassinado Cruelmente por Amigo

Caso dos PM's: Confronto Sangrento - Tiroteio e Tragédia nas Ruas"

Caso Ladies First: A Noite que Virou Pesadelo na Balada

Caso Lea Maria Jahn: A História da Comediante e a Violência do Parceiro

Caso Márcia Taschetti: Verdade Restaurada - A Vereadora é vítima de falácias

Operação Dolly: Alegada Suspeita de Lavagem de Dinheiro

Caso Rogério de Oliveira Máximo e Rosemiro: Acusados, Absolvidos - A Verdade por Trás das Acusações de Tráfico

Operação Caça Níqueis: Absolvição de Delegado Inocente

Operação Carga Pesada: Absolvição de Policias do GARRA de Guarulhos

Operação Chacal: A Perda do Direito do Estado de Punir

Operação Jericó: Acusações Infundadas

Operação Minério do Norte: Comerciante de Ouro é Injustamente Apontado como Participante de Organização Criminosa

Operação Parasita: Acusações Genéricas

Cristiano da Silva: Do Inferno ao Alívio - A Saga do Taxista Inocentado de Estupro

Vereador Lameh: Absolvido após Acusação de ter Funcionários Fantasmas

Bianca Consoli: Jovem Estuprada e Assassinada pelo Cunhado

Leiam as Crônicas Jurídicas

Violência sexual: avanço ou simbolismo?

A Lei 15.160/25, sancionada em julho, representa um momento de inflexão no ordenamento jurídico brasileiro em relação à forma como o Estado responde aos crimes de violência sexual contra mulheres. Ao modificar os artigos 65 e 115 do Código Penal, a norma retirou de cena uma possibilidade que há décadas beneficiava agressores: a redução da pena ou do prazo prescricional em razão da idade do autor dos fatos, quando este fosse menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos no momento da sentença. Essa mudança, embora pontual, revela-se carregada de significado. O Código Penal de 1940, ainda vigente com suas inúmeras reformas, sempre previu circunstâncias atenuantes automáticas ligadas à idade. A justificativa histórica era a de que a juventude e a senilidade implicariam menor capacidade de compreensão da ilicitude ou menor potencial ofensivo da conduta, devendo o Estado tratar com mais indulgência esses grupos etários. Contudo, quando transpostos para crimes sexuais contra mulheres, tais institutos produziam uma consequência perversa: diminuíam a resposta penal justamente em situações em que a violência atinge um dos bens jurídicos mais sensíveis e protegidos pelo Direito — a dignidade sexual. Do ponto de vista técnico, a lei excepciona a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, e da redução prescricional do artigo 115 do Código Penal. Com isso, o legislador optou por afirmar que a idade do agressor não pode ser levada em conta para diminuir a gravidade da resposta estatal em casos de violência sexual contra a mulher. A medida encontra respaldo na Constituição, especialmente no artigo 226, § 8º, que impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações de gênero. Ao retirar um privilégio legal que favorecia exclusivamente o agressor, a nova lei busca reforçar a proteção integral da vítima e dar concretude a esses princípios constitucionais. A norma também se harmoniza com compromissos internacionais firmados pelo Brasil, como a Convenção Interamericana de Belém do Pará, que exige dos Estados signatários a adoção de políticas legislativas, administrativas e judiciais destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. O impacto social da mudança é igualmente relevante. O Brasil figura entre os países com maiores índices de violência sexual do mundo. Segundo dados oficiais, em 2024 foram registrados mais de 71 mil casos de estupro, média de 196 por dia. Esses números, já alarmantes, não refletem a totalidade do problema, dada a altíssima taxa de subnotificação desse tipo de crime, muitas vezes envolto em silêncio e medo. Todavia, não se deve perder de vista que o Direito Penal, embora importante, não é panaceia. A retirada das atenuantes e da redução prescricional representa um avanço, mas está longe de resolver, por si só, o problema da violência sexual. Assim, a inaugura um novo capítulo na proteção penal das mulheres, mas deve ser lida como ponto de partida, não de chegada. A verdadeira vitória virá quando o sistema jurídico, aliado a políticas públicas eficazes, conseguir não apenas punir os agressores, mas prevenir que tais crimes ocorram, garantindo às mulheres brasileiras uma vida plena, livre e segura. . Baixe aqui o artigo publicado em 02/09/2025 acessar pdf do jornal acessar pdf do jornal

Velhice Digna, a Conquista de um Direito que Ainda Espera por Justiça

No dia 15 de junho, o mundo se curva diante de uma verdade desconfortável: milhares de idosos vivem seus últimos anos sob a sombra da violência, do abandono e da negligência. O Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, instituído pela ONU, não é apenas uma data — é um grito por humanidade. No Brasil, esse grito encontra ecos profundos. Vivemos uma revolução silenciosa, a do tempo. Somos um país que envelhece rapidamente, mas que ainda hesita em reconhecer o valor da experiência, a sabedoria da lentidão e a dignidade do corpo que já caminhou muito. Não faz tanto tempo que envelhecer significava desaparecer. A velhice era um quarto nos fundos, uma cadeira de balanço no silêncio. Foi apenas com a Constituição de 1988 que os idosos saíram da invisibilidade jurídica para ocupar um lugar de dignidade na ordem social. O artigo 230 da “Constituição Cidadã” afirmou, pela primeira vez, que é dever da família, da sociedade e do Estado amparar a velhice — como se dissesse: “ninguém envelhece sozinho”. Mas essa conquista não surgiu do nada. A construção dos direitos da pessoa idosa no Brasil é fruto de uma longa jornada ética, política e social. Embora tenha ganhado força com a redemocratização, suas raízes remontam a compromissos internacionais e ao lento amadurecimento da consciência coletiva. Em 1982 e 2002, nas Assembleias Mundiais sobre Envelhecimento da ONU, realizadas em Viena e Madri, o envelhecimento foi reconhecido como questão de direitos humanos. Esses encontros inspiraram o Brasil — e muitos outros países — a enxergar o idoso como sujeito de direitos, e não apenas como destinatário de cuidados. Seguindo esse impulso global, em 1994, o país criou a Política Nacional do Idoso, prevendo autonomia, integração e participação social para os que envelhecem. Ela criou o Conselho Nacional do Idoso e convidou a sociedade civil a compor uma nova visão intergeracional. Ainda assim, muitas de suas promessas não se concretizaram plenamente — um espelho do abismo entre leis e realidade. O passo seguinte, mais firme, viria em 2003 com o Estatuto do Idoso. Mais do que uma lei, foi uma declaração de princípios: envelhecer é parte da vida — e deve ser respeitado como tal. O Estatuto garantiu atendimento preferencial, criminalizou maus-tratos, proibiu discriminação por idade e assegurou direitos fundamentais em áreas vitais como saúde, transporte, previdência e justiça. Foi, enfim, o reconhecimento de que envelhecer é um direito — não uma sentença. No plano internacional, a luta também avançou. Em 2015, a Organização dos Estados Americanos aprovou a Convenção Interamericana sobre os Direitos dos Idosos — o primeiro tratado internacional voltado exclusivamente a esse público. O Brasil assinou, mas até hoje não ratificou o texto. A ausência de ratificação mantém o país formalmente afastado de um pacto que poderia reforçar, no plano jurídico, o que já deveria ser inegociável no plano moral: a dignidade da velhice. Ainda assim, os dados desafiam as promessas. Somente em 2023, mais de 47 mil denúncias de violência contra idosos foram registradas no Disque 100. Em quase metade dos casos, os agressores são os próprios filhos. São histórias que se repetem em silêncio: o cartão de aposentadoria retido, o grito que ninguém escuta, o abandono que pesa mais que qualquer dor física. O Brasil avançou no papel — mas tropeça na prática. Falta estrutura pública para cuidar, informação para proteger e, sobretudo, cultura para respeitar. O idoso ainda é, muitas vezes, um corpo inútil aos olhos da sociedade produtiva. A lógica do descarte — típica dos tempos modernos — penetra também nos lares. A questão que se impõe é: como queremos envelhecer? E, mais do que isso, como queremos que envelheçam os nossos? O futuro não é uma geração distante. Ele já chegou, e tem cabelos brancos. Envelhecer com dignidade é reconhecer que a velhice não é fim — é culminância. É devolver, com gratidão, o que recebemos em forma de afeto, trabalho, conhecimento e memória. Cuidar dos idosos é uma forma de amar o tempo. É proteger o que seremos, porque, no fundo, todos somos futuros velhos. A história da evolução dos direitos da pessoa idosa no Brasil é, antes de tudo, uma história de luta contra o esquecimento. De Viena a Brasília, da ONU ao coração das famílias, essa trajetória nos convida a tornar visível o que a pressa e a indiferença tantas vezes invisibilizam. Neste mês de junho, não basta lembrar os números ou repetir discursos. É preciso sentir. E, sobretudo, agir. Porque o tempo, esse mestre silencioso, um dia nos colocará do outro lado — e então saberemos, na pele, se fomos capazes de honrar quem veio antes de nós. . Baixe aqui o artigo publicado em 20/06/2025 acessar matéria na ìntegra

Acidentes de Trânsito e os Limites da Responsabilidade

Acidentes de trânsito com vítimas fatais envolvendo motoristas embriagados despertam, com frequência, comoção social, repúdio e exigência de respostas penais severas. O debate jurídico que surge é inevitável: quando um motorista embriagado provoca uma morte no trânsito, ele deve ser responsabilizado por homicídio culposo — típico do Código de Trânsito Brasileiro — ou por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, que implica uma pena muito mais severa e julgamento pelo Tribunal do Júri? O tema ganha contornos ainda mais delicados quando se observa que, momentos antes do acidente, o condutor, já embriagado, sofreu um episódio de perda súbita de domínio fisiológico — como um vômito, desmaio ou crise de desorientação — que comprometeu sua capacidade de atenção, percepção e reflexo. Diante dessa realidade concreta, é razoável sustentar que o motorista, nesse exato instante, aceitou o risco de matar? O debate se torna ainda mais complexo quando, em vez da embriaguez, surge uma situação diferente, mas com efeitos semelhantes: o motorista não havia consumido álcool, mas fazia uso de um medicamento que, sem que soubesse, provocou efeitos colaterais severos — como náusea, tontura, vômito ou até perda de reflexo. Nesse contexto, o motorista pode ser responsabilizado penalmente? É crime ou fato atípico? E mais: nessa circunstância, a tragédia se apresenta em sua forma mais cruel, pois o acidente produz, na verdade, duas vítimas — a pessoa que infelizmente perde a vida e o próprio condutor, que jamais desejou esse desfecho e foi surpreendido por um evento fisiológico absolutamente imprevisível, tornando-se alguém que carrega a dor de uma tragédia que não previu nem quis. A questão não é trivial e exige uma análise jurídica rigorosa. Para respondê-la, é essencial compreender como o Direito Penal brasileiro tem lidado com isso — especialmente após alguns julgados paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça — e, também, como esse debate é enfrentado no Direito Penal Alemão, cuja dogmática penal é internacionalmente reconhecida pela precisão teórica. O conceito de dolo eventual é relativamente conhecido: ocorre quando alguém prevê que sua conduta pode gerar um resultado (como a morte) e, mesmo assim, aceita o risco. É o famoso raciocínio: “Se acontecer, paciência.” Nos últimos anos, sobretudo nos crimes de trânsito, tem-se observado uma expansão preocupante da aplicação do dolo eventual. Muitas vezes, o simples fato de o condutor estar embriagado e dirigindo já tem sido interpretado como suficiente para que ele responda por homicídio doloso — e não mais por homicídio culposo. Entretanto, essa visão sofreu um freio relevante, quando o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.689.173/SC, sob relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, firmou um entendimento muito claro: a embriaguez, por si só, não é suficiente para caracterizar dolo eventual. O ministro Schietti foi taxativo em seu voto: “Considerar que a embriaguez ao volante, de per si, já configuraria a existência de dolo eventual equivale a admitir que todo e qualquer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool responderá por homicídio doloso, ao causar, por violação à regra de trânsito, a morte de alguém.” Na prática, isso significa que a imputação por dolo eventual exige mais. Exige uma análise concreta do comportamento do motorista: ele de fato assumiu o risco? O cenário não comporta atalhos jurídicos que transformem a responsabilidade penal subjetiva em algo presumido ou automático. Imagine, então, uma situação nada incomum: um motorista, após ingerir bebidas alcoólicas, decide, de forma imprudente, assumir a direção. Durante o trajeto, sofre uma crise aguda de mal-estar, vomita e, nesse exato instante, perde momentaneamente a visão, os reflexos e a capacidade de conduzir, vindo, então, a atropelar e matar um pedestre. A dúvida é inevitável: nesse cenário, é possível sustentar que esse motorista aceitou conscientemente o risco de matar? A resposta, na ótica do próprio STJ e da boa doutrina penal, é negativa. O dolo eventual exige que o agente possua domínio psíquico sobre a situação de perigo, ou seja, que ele, mesmo prevendo a possibilidade do resultado, permaneça indiferente a ele, aceitando-o. Quando ocorre um episódio fisiológico súbito, como um vômito — que, além de consequência da embriaguez, provoca uma perda involuntária de atenção e controle —, rompe-se esse elo subjetivo indispensável ao dolo eventual. A conduta continua sendo reprovável, claro, mas se desloca para a esfera da culpa gravemente qualificada, especialmente considerando a decisão anterior de dirigir sob risco. A mesma linha de raciocínio se aplica, e com ainda mais força, quando o evento não decorre de álcool, mas do uso de um medicamento. Se o motorista não sabia, nem podia razoavelmente saber, que o remédio que tomou causaria efeitos colaterais severos — como vômito, vertigem ou perda de reflexos —, o acidente que ocorre nessas circunstâncias configura um fato atípico penalmente, pois falta o elemento essencial da previsibilidade. E aqui o Direito Penal encontra seu limite mais delicado: a tragédia não atinge apenas a vítima fatal, mas também o próprio condutor, que, sem jamais desejar o resultado, vê-se transformado em alguém que carrega para sempre o peso de uma morte que jamais aceitou, nem poderia prever. Nessa configuração, há, claramente, duas vítimas. Por outro lado, se o motorista tinha conhecimento dos efeitos do remédio, e mesmo assim optou por dirigir, aí sim há espaço para discutir a configuração de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), pela violação do dever objetivo de cuidado — mas, ainda assim, não há espaço legítimo para falar em dolo. Essa compreensão não é exclusividade brasileira. O Direito Penal Alemão, referência mundial em rigor dogmático, já possui há décadas uma construção muito bem delineada sobre esse tema. Na Alemanha, para que haja dolo eventual (Eventualvorsatz), exige-se que o agente, além de prever, aceite conscientemente o risco. Mais do que isso, ele deve manter, no momento da ação, um mínimo de domínio psíquico sobre sua conduta. Autores como Claus Roxin e Hans-Heinrich Jescheck são categóricos ao afirmar que, se o condutor, por efeito da embriaguez ou de qualquer condição fisiológica repentina

Caso Henry Borel: TJ-RJ rejeita nulidade das provas digitais e confirma júri popular

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) negou a tentativa da defesa de anular as provas digitais no processo do menino Henry Borel, de 4 anos, brutalmente assassinado em 2021. A 7ª Câmara Criminal rejeitou, por unanimidade, a alegação de suposta quebra da cadeia de custódia dessas provas, mantendo a sentença de pronúncia que levará a julgamento pelo Tribunal do Júri o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior (conhecido como Jairinho), acusado de homicídio triplamente qualificado e tortura, e a mãe de Henry, Monique Medeiros, acusada de homicídio por omissão relevante (dever legal de proteção não cumprido). A decisão representa uma importante vitória da acusação, assegurando que o caso prossiga para o júri popular com todo o conjunto probatório disponível. Os advogados de Jairinho sustentaram que houve violação da cadeia de custódia das provas digitais – ou seja, que os procedimentos legais de coleta, preservação e manuseio dos dados não teriam sido rigorosamente seguidos, colocando em dúvida a autenticidade das mensagens obtidas nos celulares dos envolvidos. Em particular, a defesa alegou que a 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelo inquérito, não preservou adequadamente os vestígios digitais extraídos dos telefones apreendidos, pedindo assim a retirada do processo de todas as conversas de WhatsApp e demais dados obtidos desses aparelhos. Além disso, contestou-se até mesmo o laudo de necropsia de Henry, apontando supostas “omissões e contradições” na perícia oficial. Essa linha de argumentação buscava enfraquecer a base probatória da acusação, insinuando possível contaminação ou irregularidade na obtenção das provas-chave do caso. Atendendo a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia ordenado uma análise mais aprofundada sobre a confiabilidade das provas digitais, os desembargadores examinaram detidamente a questão da cadeia de custódia. Em seu voto, o relator Joaquim Domingos de Almeida Neto concluiu não haver qualquer indício de que os celulares foram manipulados ou utilizados após a apreensão, nem prova de violação capaz de comprometer a integridade dos dados coletados. Destacou-se que eventuais falhas nos procedimentos devem ser sopesadas em conjunto com os demais elementos de prova, e somente poderiam levar à nulidade caso ficasse demonstrado algum prejuízo concreto à veracidade do material probatório. Como a defesa não comprovou nenhuma adulteração ou dano às evidências digitais, a 7ª Câmara Criminal afastou a preliminar de nulidade por unanimidade, mantendo intacta a decisão de pronúncia que envia o caso para julgamento pelo Júri. Em suma, a corte validou as provas tecnológicas obtidas na investigação, entendendo que elas permanecem aptas a subsidiar a acusação em plenário. Essa decisão reforça que, há indícios firmes de autoria e materialidade, devendo o caso ser decidido pelos jurados, não cabendo ao juiz togado descartar provas contundentes sem evidência clara de ilicitude ou falsificação. A manutenção da pronúncia permite que a sociedade julgue o terrível crime que chocou a sociedade brasileira: a morte violenta do menino Henry Borel, então com apenas 4 anos de idade. O caso ganhou notoriedade não apenas pela tenra idade da vítima, mas também pela crueldade envolvida. Henry faleceu na madrugada de 8 de março de 2021, após dar entrada em um hospital da Barra da Tijuca com sinais evidentes de agressão. Posteriormente, exames periciais constataram 23 lesões no corpo da criança, incompatíveis com a versão inicial apresentada pelo casal de que ele teria sofrido um simples “acidente doméstico”. Em vez de uma queda acidental, as apurações revelaram um cenário de múltiplas agressões e tortura: relatos de testemunhas e mensagens de WhatsApp indicam que Jairinho, então padrasto de Henry, já vinha submetendo o menino a sessões violentas (chegando a trancá-lo em um quarto e agredi-lo), enquanto Monique, a mãe, teria se omitido em protegê-lo. A conclusão das investigações levou à prisão de ambos em 2021 e à acusação formal por homicídio qualificado – por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – e pelo crime de tortura. Henry, que confiava nos cuidados da mãe e do padrasto, sofreu uma morte brutal e injustificável, o que gerou profunda comoção pública e indignação coletiva. Para o pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel, cada etapa desse processo tem sido marcada por dor e determinação na busca por justiça. Recursos como o da suposta nulidade das provas digitais é mais uma tentativa das defesas de deslegitimar o processo e gerar instabilidade jurídica, numa tentativa desesperada de pavimentar o caminho para a impunidade. O sofrimento de Leniel – que perdeu tragicamente seu único filho – ecoa o sentimento de grande parte da sociedade. Movimentos nas redes sociais, vigílias e ampla cobertura da imprensa demonstram que a sociedade abraçou a causa de Henry, exigindo uma resposta firme da Justiça contra os responsáveis por tamanha barbárie. Encerrada esta fase recursal, o caso Henry Borel reúne todas as condições para, enfim, ser submetido ao Tribunal do Júri, concretizando o direito da coletividade de ver os acusados julgados pelos seus pares. Crimes dolosos contra a vida, como homicídio, são de competência constitucional do júri popular, justamente para que a sociedade – por meio de cidadãos comuns investidos na função de jurados – participe da decisão sobre fatos de alto impacto social. Com a recente decisão do TJ-RJ garantindo a integridade das provas e a manutenção da pronúncia, abre-se caminho para a designação da data do julgamento, momento em que a voz do povo será ouvida para que a memória de Henry seja honrada e a justiça prevaleça. No Júri, serão homens e mulheres do povo – representando simbolicamente a coletividade ferida por este crime hediondo – que avaliarão os fatos e decidirão sobre a responsabilização dos réus. Espera-se que, diante das evidências apresentadas em plenário, os jurados possam dar a resposta penal adequada, condenando a mãe garantidora que se omitiu e o padrasto agressor que tirou a vida de uma criança. Esse desfecho representará não apenas a vitória da justiça formal, mas também um ato de catarse social – a reafirmação de que nenhuma violência contra os inocentes ficará sem resposta. Passados mais de quatro anos de espera, é chegado o momento de o

Guarulhos e a Lei Henry — Pioneirismo Sem Compromisso

A promulgação da Lei Municipal 8.261/2024, que regulamenta em Guarulhos a Lei Henry Borel (Lei Federal 14.344/2022), representou um marco histórico na defesa dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. A iniciativa, fruto de longas conversas e articulações que tive com a então vereadora Maria Taschetti, é símbolo do esforço de uma cidade que se recusa a fechar os olhos diante da dor das vítimas. A Lei faz de Guarulhos o primeiro município do país a regulamentar a Lei Henry Borel, assumindo protagonismo na luta por políticas públicas que priorizem a infância. Essa conquista ganha ainda mais relevo diante da tragédia que vitimou o pequeno Henry Borel, processo no qual atuo como assistente de acusação. Acompanhar de perto a dor de sua família – e de tantas outras que vivem esse drama em silêncio – reforçou em mim o compromisso de transformar a indignação em ação concreta. No entanto, como toda legislação inaugural, a nova lei municipal precisa de aprimoramentos para estar à altura daquilo que se propõe. Um dos pontos críticos é a ausência de previsão de dotação orçamentária específica, tal como previsto no artigo 10 da Lei Federal nº 14.344/2022. A omissão dessa previsão é grave, pois compromete a efetividade da norma. Não basta criar estruturas legais – é preciso garantir os recursos necessários para sua implementação. Sem orçamento próprio, políticas de atendimento, capacitação de servidores, campanhas educativas e plataformas integradas acabam se restringindo ao papel. Em outras palavras: sem verba, não há política pública que resista. Nessa mesma linha, merece análise o Projeto de Lei nº 167/2025, de autoria do vereador Wellinton Bezerra, que dispõe sobre a publicação periódica de dados estatísticos relacionados a violações de direitos de crianças e adolescentes. A proposta é louvável e coerente com o espírito da Lei Federal, especialmente no que se refere à transparência e sistematização de dados (como previsto no art. 4º, II, da lei federal). No entanto, a nova proposição também incorre na mesma falha da lei anterior: não contempla a previsão orçamentária do art. 10 da legislação federal. O que falta, portanto, não é uma nova lei, mas uma política pública coerente, articulada e orçamentariamente viável. É preciso que os atuais vereadores e o Executivo Municipal enfrentem com seriedade essa pauta e se comprometam com ações que ultrapassem os simbolismos legislativos. Não podemos mais nos contentar com homenagens legislativas enquanto crianças continuam morrendo ou sofrendo caladas dentro dos lares. A ex-vereadora Maria Taschetti, ao propor e articular a aprovação da Lei Municipal nº 8.261/2024, demonstrou sensibilidade, compromisso e visão. Seu legado merece ser continuado e respeitado por todos aqueles que hoje ocupam cargos de poder na cidade. O que se espera dos atuais gestores e legisladores é que façam sua parte, regulamentem de forma eficaz a lei, garantam orçamento próprio para sua execução e, acima de tudo, tratem a infância como prioridade absoluta – como determina o artigo 227 da Constituição Federal. . Baixe aqui o artigo publicado em 17/12/2024 acessar matéria na íntegra Clique aqui PARA ACESSA O PDF acessar matéria na íntegra Clique aqui PARA ACESSA O PDF

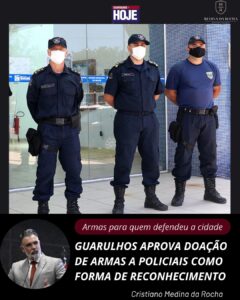

Doação de armas a policiais municipais aposentados

A segurança pública é uma construção coletiva, sustentada não apenas pela atuação ativa dos agentes em exercício, mas também pelo reconhecimento daqueles que, ao longo de décadas, dedicaram suas vidas à proteção da sociedade. Nesse sentido, a recente decisão da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público da Câmara Municipal de Guarulhos, favorável à doação de armas de fogo a policiais municipais aposentados, representa um passo importante no fortalecimento das políticas de valorização e respeito a esses profissionais. Em reunião realizada no dia 12 de março, presidida pelo vereador Rafa Marques (MDB) — que, com propriedade, também é policial municipal — e com a participação do vereador Edmilson Souza (PSOL), a comissão emitiu parecer favorável à Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei 578/2023, proposta por Rafa Marques e Ticiano (PSD). A medida assegura a alienação por doação da arma de fogo utilizada pelo Guarda Civil Municipal (atualmente denominados Policiais Municipais) no momento de sua aposentadoria. A proposta é mais do que simbólica: ela reconhece a trajetória funcional dos policiais municipais, que, ao longo de suas carreiras, lidaram com riscos constantes, protegendo a coletividade e colocando em risco a própria vida. Como bem salientado pelo vereador Rafa Marques, a ideia é permitir que o servidor, que zelou por sua vida e pela segurança de terceiros com aquele instrumento de defesa pessoal, possa mantê-lo como um direito adquirido ao final de sua jornada no serviço público. Do ponto de vista jurídico, a proposta se ampara em diversos princípios constitucionais e administrativos. Destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), que exige do Estado políticas públicas que respeitem e protejam seus servidores, especialmente aqueles expostos a situações de risco pessoal. Além disso, a medida reflete o princípio da valorização profissional dos agentes de segurança, previsto em diversas normas, como no art. 144, §8º da CF, que permite aos municípios organizar suas guardas para a proteção de seus bens, serviços e instalações, assegurando-lhes formação e instrumentos adequados para a atividade. O Estatuto do Desarmamento, também reconhece a necessidade do porte de armas por guardas municipais, inclusive após a aposentadoria, mediante regulamentação e condições específicas. A proposta municipal alinha-se a essa previsão, ao regulamentar a transferência definitiva da arma funcional, reconhecendo que o aposentado continua sendo potencial alvo de riscos decorrentes de sua atuação anterior. É sabido que muitos policiais municipais, após se aposentarem, continuam expostos a ameaças relacionadas ao exercício de suas funções, sobretudo em cidades com altos índices de criminalidade. Permitir que esses servidores mantenham sua arma funcional é, portanto, uma medida de justiça e de autoproteção, evitando que fiquem vulneráveis quando mais necessitam de segurança. Após a aprovação do parecer favorável pela Comissão, o projeto de lei, com a emenda modificativa, segue para apreciação em plenário. Será submetido à votação pelos vereadores. Se aprovado, o projeto será encaminhado ao prefeito, que poderá sancionar a proposta, transformando-a definitivamente em lei. Com a sanção, o poder executivo deverá regulamentar a aplicação da medida, detalhando os procedimentos administrativos para a efetivação da doação das armas. Parabenizamos o vereador Rafa Marques pela sensibilidade e pelo compromisso demonstrado com esta causa. Como guarda municipal de carreira, Rafa Marques conhece de perto as dificuldades enfrentadas pelos policiais municipais: a exposição diária ao perigo, a falta de reconhecimento em muitas situações, e a luta constante por condições dignas de trabalho e aposentadoria Baixe aqui o artigo publicado em 29/04/2025 acessar matéria na íntegra acessar pdf do jornal .

Eventos Sociais

Reflexão Jurídicas

Artigos Científicos

O desenvolvimento dos interesses transindividuais e seureflexo na teoria do bem jurídico penal difuso: Espécies deinteresses: público e privado; primário e secundário; transindividual: coletivos, difusos e individuaishomogêneos e seus efeitos no bem jurídico penal

Este artigo pretende discutir o desenvolvimento dos interesses difusos e coletivos, a relevância da tutela constitucional e legal, alémdas espécies de interesses e seus reflexos nas ciências criminais como corolário da perspectiva histórica da evolução dos direitos humanos emsuas dimensões. O presente estudo objetiva, por meio do método analítico-descritivo, apresentar a conexão entre o interesse jurídicotransindividual e o conceito do bem jurídico penal difuso, com a consequente expansão ou hipertrofia do Direito Penal, em razão deste liame.Pretende ainda, identificar e apresentar a tríplice classificação de bens jurídicos penais, tendo por finalidade última contribuir e resguardar osistema penal constitucional, de ultima ratio, que tenha por fundamento e epicentro axiológico a dignidade da pessoa humana. Baixe aqui o artigo publicado em 09/11/2022 Clique aqui ACESSAR A MATERIA Clique aqui para baixar o PDF

OS SISTEMAS JURÍDICOS E A SEGURANÇA JURÍDICA DIANTE DAS DECISÕES DOSTRIBUNAIS BRASILEIROS

A segurança jurídica no Brasil tem sido tema de constantes debates entre os operadores do direito, e espectadores dos diversos meios de comunicação, que comumente questionam até que ponto o Judiciário pode extrapolar suas funções típicas previstas na CR. O tema divide opiniões; para adeptos da teoria procedimentalista o ativismo judicial gera insegurança jurídica; já para os defensores da teoria substancialista, o Judiciário deve garantir e proteger os valores e direitos fundamentais, mesmo que extrapole suas funções típicas. O objetivo do presente estudo é por meio do método analítico-descritivo responder as indagações: (1) O Juiz que julga dando interpretação pessoal, contrariando o que está expresso no texto legal está sendo justo? (2) Ao julgar criando figuras jurídicas não previstas na legislação, está agindo em benefício da coletividade, ou ferindo o Estado Democrático de Direito, disseminando insegurança jurídica? Ao estudar a evolução dos sistemas jurídicos e seus reflexos nas decisões dos tribunais almeja-se, instigar a discussão sobre a segurança jurídica, já que, evidentemente o Estado deixou de ser a célula única da soberania, e a vontade do legislador deixou de ser uma proposição certa e inegável. Os Juízes sob o fundamento de proteção dos direitos invioláveis, passaram a legislar, pautando a legitimidade, em funções atípicas garantidas pela CR. A proposição que se faz é a reflexão sobre a sensação de insegurança jurídica diante das decisões dos tribunais, analisando o diálogo existente entre os sistemas, de forma a compreender a dimensão da Ordem Jurídica na era dos sistemas de rede. Baixe aqui o artigo publicado em 08/12/2022 Clique aqui ACESSAR A MATERIA Clique aqui para baixar o PDF

O estatuto da vítima (projeto de lei 3890/2020)

Este artigo discuti o projeto de lei 3890/2020, que tramita na Câmara dos Deputados e visa instituir o Estatuto da Vítima, sob a perspectiva do redescobrimento do seu papel nas ciências criminais como corolário do movimento da Vitimologia. O presente estudo, por meio da metodologia analítico-descritiva, que envolve, a pesquisa bibliográfica, com a utilização de obras e artigos científicos, tem por objetivo apresentar a insuficiência e o atraso do arcabouço legislativo do sistema jurídico brasileiro diante da normativa internacional de tutela das vítimas. Como resultado, propõe-se a demonstrar que as diversas normas que trazem algum regramento para a figura da vítima são esparsas e sem unidade sistêmica, normalmente legisladas após um acontecimento de repercussão social. De modo a concluir que o conteúdo do mencionado projeto de lei é apto colmatar a lacuna do ordenamento jurídico pátrio e, como consequência, alçar a vítima à qualidade de sujeito de direitos, de forma a lhe conferir dignidade, apoio e proteção. Baixe aqui o artigo publicado em 28/03/2024 Clique aqui para baixar o PDFAcesse o link da matéria